TIGA hari setelah hari Kemerdekaan RI, saya berkunjung ke Makassar. Diliputi rasa penasaran. Jika sebelumnya di ibukota Sulawesi Selatan ini ada julukan “dokter koboi”, kali ini ada “dokter nyamuk”. Yang memberitahu Prof Irawan Yusuf, seorang peneliti senior mantan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unhas yang kini aktif sebagai Presiden Mochtar Riady Institute for Nanotechnology UPH di Lippo Karawaci Tangsel.

Untungnya saat berkunjung Rabu (20/8/2025) siang itu tak terasa panas terik menyengat. Sinar matahari tertutup awan. Langkah kaki membawaku ke pelataran FK Unhas di kampus Tamalanrea, arah utara kota Makassar. Melacak keberadaan “dokter nyamuk”, sebagaimana informasi terbatas yang saya miliki.

Dan mungkin banyak yang belum tahu, hari itu pas bertepatan Hari Nyamuk Sedunia atau World Mosquito Days. Hari yang diperingati mengenang Sir Ronald Ross yang pertama kali menemukan hubungan antara nyamuk dan penyakit malaria pada 1897.Sir Ronald Ross ahli bedah tentara Inggris yang bekerja di India. Ketika itu, dia melakukan riset dan membuktikan bahwa nyamuk menularkan malaria dengan mengidentifikasi parasit malaria berpigmen pada nyamuk. Penemuan itu merevolusi pengetahuan tentang penyakit malaria dan cara-cara pencegahannya. Ronald Ross pun diganjar hadiah Nobel di bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1902.

Dari gerbang gedung utama, saya belok kiri sampai di depan ruang departemen Parasitologi. Saat berkunjung Rabu (20/8/2025) siang itu tak ada petunjuk atau plang sebagai penanda keberadaan laboratorium nyamuk. Karena bingung, lalu saya bertanya:

“Ada pak dokter nyamuk”?

“Ohh….beliau di lantai empat, lebih banyak di lab nyamuk,” jawab staf di ruangan itu.

Tiba di lantai 4, saya disambut pria rada gemuk, kulit coklat gelap dan rambut pendek ikal. Celana jeans dan baju kaos menunjukkan tampilan casual. Dalam hati saya bisa memahami sosok seorang peneliti sejati, yang tak suka formalitas dan bersikap natural jauh dari kesan resmi.

“Ini rumah kedua saya,” ujar lelaki bernama dokter Isra Wahid. Yang juga dikenal dengan julukan “dokter nyamuk”. Dia pula yang memimpin laboratorium riset khusus nyamuk yang ia dirikan sejak 2009.

Agaknya Indonesia masih jauh dari kata “merdeka”. Setidaknya “merdeka” dari jajahan demam berdarah dengue dan malaria yang setiap saat mengintai dan mengancam jiwa manusia.

“Meski jumlahnya makin menurun, tapi data menunjukkan di Papua malaria masih tinggi. Di hampir semua kota besar di Indonesia masih kerap terdengar kejadian luarbiasa demam berdarah,” ujar Isra.

Namun di era sekarang, kemerdekaan punya tantangan baru. Ia bukan hanya dimaknai fisik berupa mengangkat senjata, menjaga batas negara, tapi juga soal menjaga ruang pikir dan hati kita dari penjajahan informasi yang terdistorsi.

Melalui laboratorium nyamuk inilah Isra terus bersuara menembus lorong-lorong kehidupan yang kerap abai. Ia bersama timnya konsisten menumbuhkan kesadaran masyarakat dan para stakeholder dengan asupan informasi update berbasis ilmiah. Ujungnya melahirkan perspektif baru terkait model, konsep, serta penanganan nyamuk dan penyakit tular nyamuk seperti malaria dan DBD yang lebih efektif.

Cukup beralasan Isra Wahid menyandang julukan “dokter nyamuk”. Karena sejak masih di SMA Negeri 5 Makassar dirinya sudah berkutat dengan nyamuk. Waktu itu ia yang menyukai pelajaran Biologi kerap meneliti tentang perilaku salah satu serangga ini. Ia mengikuti lomba karya ilmiah remaja (KIR) yang diadakan Kemendikbud pada saat itu dan menjadi salahsatu pemenangnya dengan mendapatkan pena bersepuh emas 18 K.

Tamat SMA melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Unhas, ia kembali bersentuhan dengan riset pengaruh obat nyamuk terhadap kesehatan jaringan paru-paru,yang dicobakannya pada hewan coba mencit di laboratorium. Penelitian inipun ia lakukan karena memenangkan pendanaan penelitian mahasiswa dari Kemenristek Dikti.

Lulus dan jadi dokter PTT (pegawai tidak tetap) tahun 1995-1998 yang bertugas di daerah sangat terpencil tempat pembuangan PNS nakal. Tapi Isra bukan dibuang, justru dialah yang meminta untuk ditempatkan di tempat paling terpencil di wilayah Sulawesi Selatan. Daerah tempat tugasnya itu pun ternyata daerah yang juga masih sering terjadi kasus malaria. Setelah menyelasaikan masa bakti PTT, Isra diterima sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 1998.

Suatu hari Isra dipanggil Dekan. Ia ditawari beasiswa pendidikan S3. Lagi-lagi studinya diarahkan mendalami soal nyamuk. Tanpa pikir panjang Isra setuju dan memanfaatan momentum dan peluang tersebut untuk terbang ke negeri matahari terbit, Jepang. Di sana, atas saran dari profesor Jepang, Motoyosyi Mogi, Isra mengambil bidang Medical Entomologi dengan spesifikasi nyamuk sebagai vektor penular penyakit untuk riset program doktornya. “Ini sudah menjadi jalan takdir saya, dari SMA sampai S3 selalu meneliti tentang nyamuk,” kataya.

Banyak doktor yang pulang dari studi di luar negeri mengalami frustasi. Karena tak bisa lagi melakukan riset dan terjebak dalam rutinitas di kampusnya. Merampungkan level pendidikan tertinggi dengan menyabet gelar Ph.D dari Saga Medical School Jepang, Isra sadar bahwa penelitiannya tidak boleh berhenti. Harus tetap lanjut melakukan riset tentang nyamuk dan penyakit yang disebabkannya, biar ilmunya berkembang. Jawabannya: harus punya laboratorium.

Persoalannya kemudian, dimana tempatnya? Isra keliling fakultasnya. Tak ada ruangan kosong. Semua terpakai. Ia lalu teringat ruangan di bawah atap di atas langit-langit ruang kelas lantai tiga, tempatnya dulu sering menyepi saat akan ujian.Di lantai keempat inilah ia menemukan ruangan luas yang hanya digunakan sebagai gudang untuk tempat menyimpan barang-barang bekas. Nampak kotor, kumuh dan banyak kelelewarnya. Ia kemudian menghadap Dekan.

“Bisakah saya gunakan ruangan gudang diatas lantai tiga untuk laboratorium nyamuk?”

“Oh..iya silahkan.Saya izinkan.Cuma dananya dari mana, soalnya fakultas gak punya budget untuk itu?” kata Dekan.

“Kebetulan saya masih ada uang sisa grant penelitian prof, kalau diizinkan saya akan membuat lab entomologi sederhana di ruangan di bawah atap,” jelas Isra menjawab kekuatiran pimpinannya.

Keluar dari ruang dekan, raut wajah Isra sumringah. Senyumnya lebar memancarkan rona bahagia. Ia berhasil mengubah rooftop di salah satu gedung Fakultas Kedokteran Unhas menjadi laboratorium meski amat sederhana. Yang dulunya hanya kosong dan jadi tempat penyimpanan rongsokan barang disulap menjadi laboratorium dan kandang bagi ribuan nyamuk berbagai spesies. Dan Isra diberi kepercayaan yang hampir mutlak di situ.

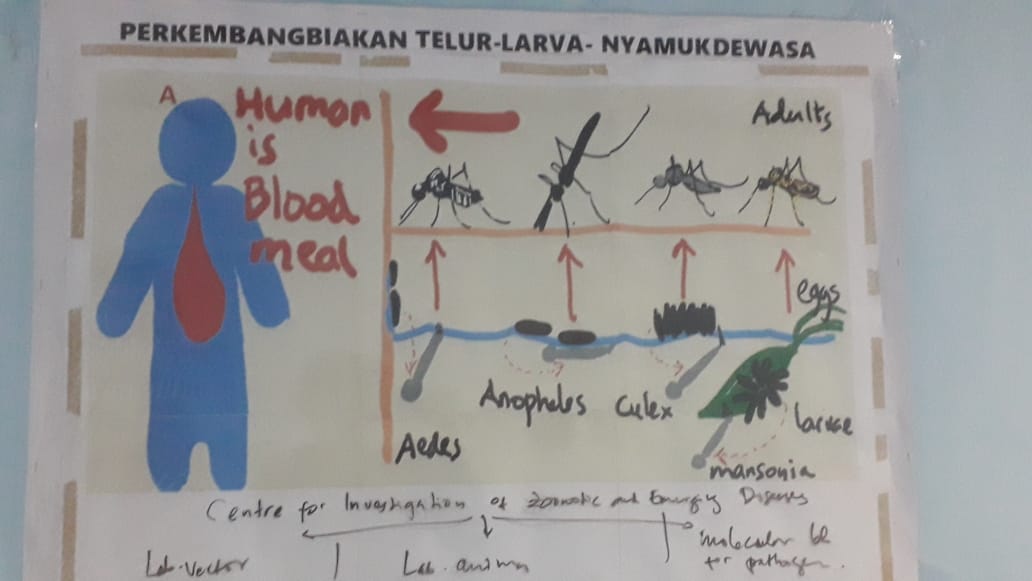

Di puncak gedung berlantai empat itu, Isra beserta beberapa staf dan mahasiswanya meneliti pola hidup, penyebaran, hingga virus yang ditularkan oleh nyamuk. Mereka menyebutnya Insektarium, semacam lokalisasi nyamuk untuk keperluan eksperimen lengkap dengan objek binatang percobaan. Bahkan tak jarang mereka sendiri jadi relawan mendonorkan darahnya kepada nyamuk-nyamuk itu.

Isra mengaku mendesain laboratorium nyamuk itu sendiri, memanfaatkan ruang-ruang kosong di antara tiang-tiang penyangga atap,tanpa pernah melihat kandang serupa. Karena bisa dibilang ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. ”Itulah mengapa bagian langit-langit lab ini miring ke arah ujung karena itu mengikuti kemiringan atap gedung,” jelasnya.

Di bagian dalam lab terdapat beberapa ruang kecil dengan fungsi yang berbeda-beda. “Ini ruang tempat pengembangbiakan spesies nyamuk,” tunjuk Isra.

Dalam sepuluh tahun, laboratorium ini telah berkembang pesat atas dukungan dari para pejabat Dekan FK Unhas pada masanya masing-masing. Pada 2019 lab nyamuk itu telah diperluas untuk juga menampung Lab. Animal dan Lab Pemeriksaan Serologi dan Molekular dan diberi nama “Center for Zoonotic and Emerging Diseases”.

Apalagi di Indonesia peneliti bidang ini sangat kurang. Bahkan di Makassar hanya Isra yang fokus meneliti nyamuk. Hampir setiap hari aktivitasnya di laboratorium atau berpetualang ke daerah-daerah endemik malaria atau demam berdarah (dengue).

Keberadaan dan hasil dari laboratorium nyamuk ini mulai dikenal publik. Dikenal bukan penghasil sekedar tumpukan arsip kertas tapi hasil risetnya bisa diaplikasikan dan dirasakan dampaknya. Bahkan gaungnya terdengar sampai ke mancanegara. Karena itu, sejumlah mahasiswa dan ilmuan dari berbagai negara seperti Amerika, Jepang, hingga Inggris pernah mengunjungi laboratorium langka di kampus Unhas Makassar itu.

"Ada tamu dari luar negeri hanya empat jam di Indonesia, mereka kembali lagi setelah datang ke sini," ungkap Isra yang juga aktif di Pusat Kajian Malaria (Center of Excelence for Malaria) pada Lembaga Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Unhas.

Isra pun diminta keliling beberapa kota maupun kabupaten untuk menularkan hasil riset beserta model pencegahan nyamuk dan penyakit yang ditimbulkannya itu. Termasuk pendampingan dalam melatih kader dari dinas kesehatan setempat. Isra sadar bahwa penelitian tidak boleh berhenti di ruang laboratorium. Tapi harus masuk ke ruang-ruang hidup. Karena itu harus punya tim yang kuat yang bisa ”menjual” hasil penelitian itu. Ia merekrut sejumlah sarjana lintas disiplin ilmu, seperti dari FKM, biologi, matematika, bahkan antropologi.

“Dalam waktu dekat, ini staf kami yang berangkat ke daerah pelosok di Donggi Senoro Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah,” tutur Isra menunjuk wanita berjilbab yang lagi asyik depan komputer dekat ruang tamu kecil tempat kami berbincang.

“Apa nyamuk penyebab DBD bisa zero atau hilang sama sekali?” tanya saya.

Isra diam sejenak.Ia menghela nafas. “Saya kira tidak bisa,” ujarnya seraya mengangkat bahu. “Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya jangan sampai banyak dan membahayakan,” lanjutnya.

Yang harus dipahami masyarakat, menurutnya, keberadaan nyamuk dan penyakit DBD sebenarnya karena dipelihara oleh ulah manusia sendiri. Alasannya karena arus urbanisasi menciptakan permukiman padat penduduk dan juga disertai berbagai aktivitas penggunaan air dan artificial container yang jadi wadah nyamuk bertelur dan menetas secara masif. Akibatnya nyamuk ini selalu datang dan hidup dimana saja asal mengandung air.

Sampai saat ini untuk urusan nyamuk dan DBD ini, menurut saya, kelihatannya pemerintah sudah seperti lelah. Bermacam program sudah diupayakan, seperti kampanye “3M”, satu rumah satu jumantik, jumat bersih. Bahkan Kementerian Kesehatan menerapkan inovasi teknologi “Wolbachia” untuk menurunkan kasus penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Tapi tetap saja muncul kasus di sejumlah daerah, meski kuantitasnya menurun.

“Program program tersebut bagus. Cuma harus lebih menyentuh hal mendasar strategis dalam penanganan. Intervensi jangan hanya sebagai pemadam kebakaran tapi harus sebagai pencegah timbulnya api. Dan itu mesti dilakukan berkelanjutan dan konsisten,” kata Isra.

Simpelnya begini, lanjut Isra, kalau semua rumah kirim data secara periodik secara berjenjang maka minimal Puskesmas punya data dimana saja banyak jentik nyamuk. Atau yang lebih formal buat survei nyamuk, dimana masyarakat yang jadi petugas surveinya sebagai ”jumantik” (juru pemantau jentik) dan dilaporkan kepada kader di setiap daerah. Berdasarkan data survei itu, lalu pemerintah melakukan “intervensi” sebelum masuk fase datangnya kasus DBD.

“Insya Allah pas masuk musim penghujan jumlah nyamuknya bisa ditekan dan kasus DBD tidak melonjak tinggi,” ujarnya optimis.

Dari wajah Isra saya menangkap kesan jika ia ingin mewariskan semangat penelitiannya. Keinginan itu begitu kuat. Laboratorium nyamuk yang dirintisnya lebih dua dekade silam itu melibatkan banyak anak muda dan menjadi “kawah candradimuka” yang menautkan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat.